謎だった「寅さんの少年時代」が明らかになる小説作品

本作「悪童(ワルガキ) 小説 寅次郎の告白」は、「寅さんDVDマガジン」の付録冊子に連載されていた小説「けっこう毛だらけ」を改題、改稿の上で加筆し、単行本にまとめたものである。連載は2011年1月から2012年12月までの約2年間、隔週で続いた。意外だが、山田洋次監督にとっては本作が初めての小説作品となる。冒頭には「この拙い小説を渥美清さんに捧げます──山田洋次」の一文が添えられている。

本作は寅さんの少年時代を描いた小説である。映画「男はつらいよ」シリーズは数多くの作品を重ねたが、寅さんの少年時代に関する言及は意外と少ない。例えば、第1作「男はつらいよ」には寅さん幼少期の家族写真が登場するが、死別した両親や兄についてはシリーズ全体でごく限られた情報しか明らかにされない。映画の中でぽっかり空白地帯になっている「寅さんの少年時代」を埋めるのがこの小説だ。

物語は、寅さんがふらり立ち寄った居酒屋で、居合わせた客に自らの少年時代を独り語りする形で展開していく。連載当時、これはなかなか上手い方法だな、と私は思った。我々読者は、寅さん(渥美清)の独り語りを何度も観ているので語り口がイメージしやすいし、山田監督は初めての小説を慣れ親しんだ映画脚本のように執筆できる。時折、世相批判など山田監督が言いたいことを寅さんに代弁させている点には白けたが、寅さんの軽妙な語り口のおかげで筆致は軽やかだ。肩肘張らずに気楽に楽しめる作品に仕上がっている。

寅次郎少年を取り巻く「ありふれた人情譚」が心に染みる

本作において、寅さんの誕生日は昭和11年(1936年)2月26日、つまり二・二六事件の日だとされている。ここからの15年間、日本は日中戦争、太平洋戦争に突入し、やがて敗戦を迎える。日本全体が激動の時代を迎える中、葛飾柴又という穏やかな下町を舞台に、幼い寅さんが経験した出来事を軸に物語は進んでいく。

戦争という非日常と隣り合わせではあるものの、寅さんが経験する出来事は誰の身にも起こりうる身近なものばかりだ。父との衝突、母の死、妹の誕生、恩師の薫陶、年上女性への淡い初恋、気の置けない友人との冒険などなど。ありふれた出来事を題材にした人情譚を描かせたら、山田監督はやはり抜群にうまい。読了後には一つか二つ、印象的な場面が心に残り、穏やかな感動が余韻のように続くだろう。

本作には戦争にまつわるエピソードが数多く登場する。これらは山田監督が実際に体験したものや、身近な人から見聞きした話がたくさん織り込まれているはずだ。生々しい描写も多く、一市民の目線から見た戦争の記録としても本作には価値がある。例えば、寅さんの叔父・竜造と叔母・つねは、東京大空襲から逃げている途中、背中に負ぶった赤ん坊を死なせている。おそらく、空襲の火事で知らないうちに赤ん坊が背中で焼死していたのだろう。命からがらの状態でたどり着いたとらやで、赤ちゃんは?と聞かれたおばちゃんは、「腰が抜けたようにうずくまり、両手で顔を覆って大声で泣き出し」てしまった。悲惨な光景だが、戦時中には同じような慟哭が日本中で毎日起きていたのだろう。

小説「悪童」は、寅さん映画に新たな深みを提供する

なお、映画の中でこの赤ん坊の話は一度も登場しない。つまり、このエピソードは山田監督による後付け設定なのだが、仮にこんな過去があったとすれば、映画の中のおばちゃんの子煩悩ぶりが切なく思えてくる。第14作「男はつらいよ寅次郎子守唄」において、おばちゃんは寅さんが連れ帰った赤ん坊をまるで我が子のように可愛がった。同じ年頃の赤ん坊を戦争で亡くした過去がおばちゃんにあったとすれば、赤ん坊が実の父親に引き取られる瞬間、彼女は身をちぎられるような悲しみを覚えたことだろう。

このように、小説「悪童」には、映画「男はつらいよ」シリーズの鑑賞に新たな深み、フィードバックを与えてくれる側面もある。寅さんシリーズを一度も見たことがない人でも楽しめるが、寅さんファンであればなおさら作品の世界に入っていくことができるだろう。ファンなら一度目を通しておいて損はない作品である。

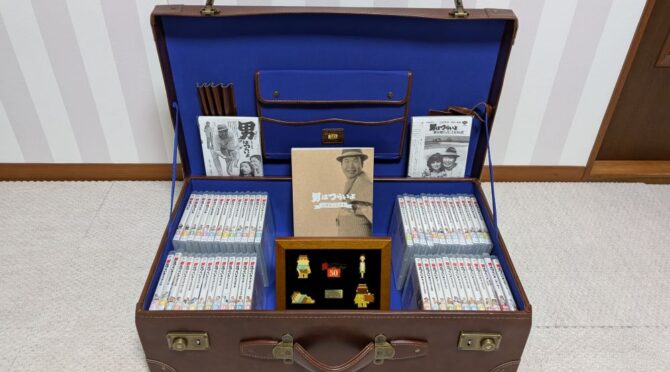

※なお、本作「悪童」は、倍賞千恵子による朗読CDが付いた「特装版」と、書籍だけの「通常版」がある。購入時には間違いのないようご注意いただきたい。

余談:小説「悪童」で初めて明らかになった「男はつらいよ」の諸設定

最後に、本書「悪童」で明らかになった、「男はつらいよ」シリーズの新設定?裏設定?について書き残しておく。細かい設定などどうでもよい気もするが、マニアとしてはやはりそこが気になってしまうのだ……。

寅さんは昭和11年、二二六事件の頃に生まれた

「悪童」での寅さんの誕生日は昭和11年(1936年)2月26日。その前日の2月25日にはとらやの軒先に捨てられていたので、正確な誕生日は2月25日以前ということになる。(「悪童」11Pより) ちなみに、映画での寅さんの誕生日は昭和15年(1940年)11月29日。第26作「男はつらいよ寅次郎かもめ歌」において、寅さんはその生年月日を履歴書に記している。

寅さんの名付け親は御前様だった

寅さんの「寅次郎」という名前は、御前様によって名付けられた。(「悪童」11Pより)

さくらの名前の由来は「さくらの花びら」

寅さんの妹・さくらはとらやの座敷で生まれた。その時、庭先に桜の花が咲いており、花びらが彼女の顔の上に落ちたことから、母・光子が「さくら」と命名した。(「悪童」26Pより)

おいちゃん・おばちゃん夫婦は子供を東京大空襲で亡くしている

「悪童」では、寅さんの叔父・竜造と叔母・つねに子供がいた設定になっている。この子供は、東京大空襲の避難途中に亡くなっている。(「悪童」54Pより) 当時、叔父・竜造と叔母・つねは上野で小さな菓子屋を開いていたが、東京大空襲から逃れてとらやに身を寄せたあと、そのままとらやで働くようになった。(「悪童」55Pより)

寅さんの母と兄は病気でなくなっている

寅さんは14歳の時、母・光子を病気で亡くした。(「悪童」174Pより) 病名は明らかではないが、腰が痛いという症状から深刻な状態であることが発覚しているため、ガンが骨転移していたのかもしれない。寅さんの兄・昭一郎も病死。ノミやシラミを媒介に伝染する発疹チフスにかかり亡くなった。(「悪童」56~58P)

寅さんは、産みの母・菊と中学生時代に一度会っている

「悪童」において、寅さんの産みの母親・菊は、寅さんが中学生の時に一度葛飾柴又を訪れ、寅さんに再会をしている。その場には坪内散歩先生も同席した。(「悪童」132Pより) 一方、映画の寅さんは菊に捨てられた後、第2作「続・男はつらいよ」ではじめて菊に再会した設定になっている。

坪内散歩先生は離婚している

寅さんの恩師・坪内散歩先生は、妻の不倫が理由で離婚している。(「悪童」139Pより)

御前様は寅さんの母・光子に惚れていた

御前様は、寅さんの母・光子に恋心を抱いていた。幼い寅さんにそのことを指摘されると烈火のごとく怒り、1年ほど寅さんと口を聞かなくなった。(「悪童」144Pより)

タコ社長は先代から朝日印刷を引き継いで社長になった

タコ社長は、亡くなった先代の跡を継いで、20歳で朝日印刷の社長になった。(「悪童」91Pより) この時、寅さんは11~12歳。つまり、寅さんはタコ社長より8つほど年下の設定である。なお、タコ社長は、寅さんの母・光子の紹介によって奥さんと出会い結婚をしている。(「悪童」162Pより)

寅さんをテキヤの世界に導いたのは「般若の政吉」

寅さんは15歳の時、父・平造と大喧嘩をして家出している。その後、般若の政吉というテキヤに「一丁前の香具師(やし)にしてやるぜ」と言われ、政吉の元に身を寄せることになった。寅さんはこれをきっかけにテキヤ稼業を始める。(「悪童」179Pより) ちなみに、この政吉は第5作「男はつらいよ望郷篇」において、寅さんが昔世話になった親分として登場する。

寅さんは第1作で葛飾柴又に帰郷するまで、ずっとテキヤ修行を続けていた

寅さんは般若の政吉に身を寄せた後、「入れ墨をした先輩に可愛がられたり怒鳴りつけられたりしながらの香具師稼業」を続けていた。(「悪童」181Pより) 朝鮮戦争後の復興景気でしばらくは調子が良かったが、次第に世の中に物が溢れはじめて商売がし辛くなる。やがて大阪万博の頃、「心の弱り」もあって故郷のことが気になるようになり、20年ぶりに葛飾柴又に帰郷した。(「悪童」182-183Pより)